業務の効率化やアイデア出しのために、生成AIツールを活用する方が増えています。しかし「どのAIツールを使えばいいかわからない」「無料で使えるツールはあるの?」と悩んでいる方も多いでしょう。

そこで、この記事では無料で使える生成AIツール12選を紹介します。活用時の注意点や学習方法も解説するので、生成AIに興味がある方は最後までご覧ください。

最短ルートで

生成AIを使いこなしたい方へ

- 生成AIを使ってみたが、思うような

結果が出ない - 生成AIの活用方法がわからない

- AIを使って業務を効率化したい

生成AIコース無料体験してみませんか?

- 無料で120以上の教材を学び放題!

- 理解度を記録して進捗管理できる!

- テキストの重要箇所にハイライトを

残せる!

1分で簡単!無料!

無料体験して特典を受け取る無料で使える文章生成AIツール5選

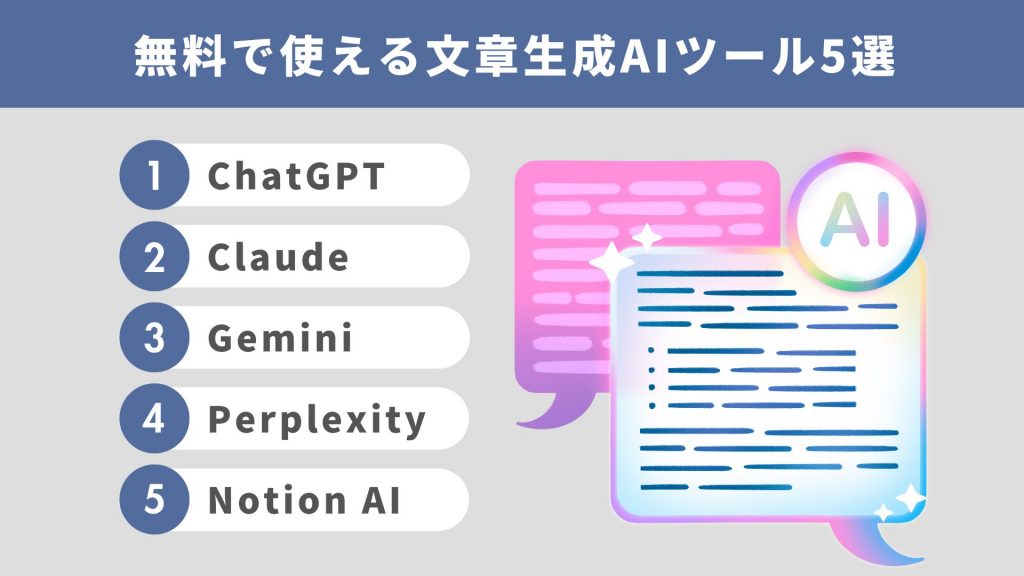

無料で使える文章生成AIツールは、以下の5つです。

- ChatGPT

- Claude

- Gemini

- Perplexity

- Notion AI

ChatGPT

ChatGPTは、アメリカのAI研究機関「OpenAI」が開発した対話型のAIツールです。ユーザーは質問や依頼を入力するだけで、AIがそれに応じた文章を自動的に生成してくれます。

たとえば「営業メールの例文を作ってください」や「会議の議事録を整理してください」といった業務に関する具体的な依頼にも対応可能です。現在、無料プランではGPT‑4o miniが利用でき、基本的な文章生成には十分な性能を備えています。

また、利用回数や時間帯による制限はありますが、最新のGPT-4oにもアクセスできます。

関連記事:【初心者向け】ChatGPT(チャットGPT)とは

Claude

Claudeは、元OpenAIのメンバーが設立したアメリカの企業「Anthropic」が開発したAIツールです。人間らしさを意識した丁寧で自然な表現を得意としており、伝え方に配慮が必要な場面でも活用できます。

具体的には、お客様向けの案内文や社内メンバーへの依頼文、教育資料の作成など、相手に配慮したやわらかい表現が求められる場合に適しています。また、Claudeにはファイルの読み込み機能があり、PDFやテキストファイルを読み取って、要約や説明文を作成することが可能です。

無料版では1日あたりのメッセージ数に制限があり、有料版ではその上限が5倍以上に引き上げられます。

Gemini

Gemini(旧Bard)は、Googleが提供する文章生成AIです。Googleアカウントを持っていればすぐに利用でき、GoogleドキュメントやGmailとの連携を通じて、作業効率を高めることが可能です。

さらに、Google検索と連動してリアルタイムの情報を取得できるため、最新の話題やデータを反映した文章の作成にも活用できます。無料版にはリクエスト制限があるほか、取得できる情報にタイムラグが生じる場合もあります。

Perplexity

Perplexityは、アメリカのスタートアップ企業「Perplexity AI」が開発したAIです。「調べてまとめる」に特化したAIで、検索エンジンのように質問を入力するだけで、関連情報を簡単に取得できます。

また、回答とともに情報の出典が明示されるため、情報の信頼性を自分で確認しながら活用することが可能です。たとえば「日本の少子化の原因と対策について教えて」と入力すると、複数の公的機関やメディアの情報をもとに、要点を整理した分かりやすい回答を提示してくれます。

無料プランでも、基本的な質問応答や情報収集は利用できますが、高度なプロ検索機能には使用制限があります。

Notion AI

Notion AIは、アメリカのIT企業「Notion Labs」が提供するAI機能です。この機能は情報整理やアイデアの可視化に優れたツール「Notion」に統合されており、会議メモの自動議事録化や下書き作成をサポートします。

繰り返し行う編集や体裁の調整もAIがサポートしてくれるため、業務全体の生産性向上につながるでしょう。無料プランでは、1ユーザーあたり20回(ワークスペース全体で最大500回)までAI機能を試せるので、使用感を確認した上で有料プランの導入を検討することが可能です。

無料で使える画像生成AIツール7選

無料で使える画像生成AIツールは、以下の7つです。

- Adobe Firefly

- Canva

- Stable Diffusion

- Microsoft Designer

- Bing Image Creator

- Grok2

- ImageFX

Adobe Firefly

Adobe Fireflyは、画像制作ソフトで知られるAdobeが開発した画像生成AIツールです。PhotoshopやIllustratorで培われた画像処理技術をベースとしており、精度の高い出力と操作のしやすさを両立しています。

日本語のプロンプトにも対応しており「空に花火が上がっている夜景」といった自然な表現でも、高品質な画像を生成することが可能です。Adobeアカウントがあればすぐに利用できますが、無料版には生成クレジットに制限があり、生成された画像にはFireflyのラベル(透かし)が入ります。

Canva

Canvaは、オーストラリアの企業「Canva Pty Ltd」が開発したオンラインデザインツールです。最近では、AIによる画像生成機能が追加されており、なかでもテキストを入力するだけで画像を作成できるCanva独自の機能「マジック生成」が注目されています。

また、OpenAIが開発した画像生成AI「DALL・E」や、アバターを生成できる「HeyGen AI Avatars」といった外部のAIサービスも使用可能です。無料プランでは画像生成回数などに利用制限がありますが、テンプレートと組み合わせることでオリジナルのチラシや資料を効率的に作成できます。

Stable Diffusion

Stable Diffusionは、イギリスの企業「Stability AI」が開発した画像生成AIで、オープンソースとして提供されています。そのため、ユーザーは自身のパソコンにインストールして、ローカル環境で利用することが可能です。

他のAI画像生成ツールと比べて、パラメーター設定の自由度が高く、画像の細部まで調整できるのが特長です。日本語には完全対応していないものの、簡単な英単語やフレーズでの操作であれば問題なく使用できます。ただし、ローカルで運用するには、PythonやGitなどに関する一定のITスキルが求められます。

関連記事:【Python入門】無料でPythonの基本文法を5時間で学ぼう!

Microsoft Designer

Microsoft Designerは、Microsoftが提供するデザイン作成ツールです。画像生成AIが組み込まれており、テキストを入力するだけで画像やバナーなどを自動生成できます。

操作画面はPowerPointに近く、Office製品に慣れているユーザーであれば、直感的に操作しやすい設計になっています。無料プランでも1ヶ月あたり15クレジット分の画像生成ができ、資料作成やSNS用画像生成など幅広い用途で活用することが可能です。

Bing Image Creator

Bing Image Creatorは、Microsoftが提供する画像生成ツールで、Bing検索エンジンと連携して動作します。OpenAIの画像生成モデル「DALL-E」をベースとしており、検索のように自然な文章を入力するだけで画像を生成できます。

無料で提供されており、Microsoftアカウントがあれば誰でも利用可能です。画像生成の回数に制限はありませんが、生成速度を一時的に向上させる「ブースト」機能には、1日15回までという上限があります。

Grok2

Grok2は、実業家イーロン・マスク氏が設立した企業「xAI」が開発したAIツールです。X(旧Twitter)上でのみ利用でき、アカウント作成後7日以上かつ電話番号認証済みであれば、XアプリやWeb版の「Grok」タブから無料でアクセスできます。

ポップなイラスト調の画像生成を得意としており、会話形式で指示を出すことで、SNS投稿用の素材やWebサイト向けのイメージ画像を手軽に作成することが可能です。無料プランでは、2時間ごとに最大10回までプロンプトを入力できる仕様となっています。

ImageFX

ImageFXは、Googleが提供する画像生成AIで、Googleアカウントがあれば誰でも無料で利用可能です。Geminiと同様に日本語を含む自然な文章での操作に対応しており「夕暮れの海に浮かぶヨット」などの指示から画像を生成できます。

スタイルの幅も広く、リアルな風景から抽象的なアート作品まで、用途に応じた表現を行えるのがメリットです。1日に生成できる画像枚数には上限があり、正確な回数は公表されていないものの、おおよそ数十枚程度で制限がかかることがあります。

関連記事:【2025年版】画像生成AI 7選 徹底比較|ビジネス活用に最適なAIツールの選び方と使い方

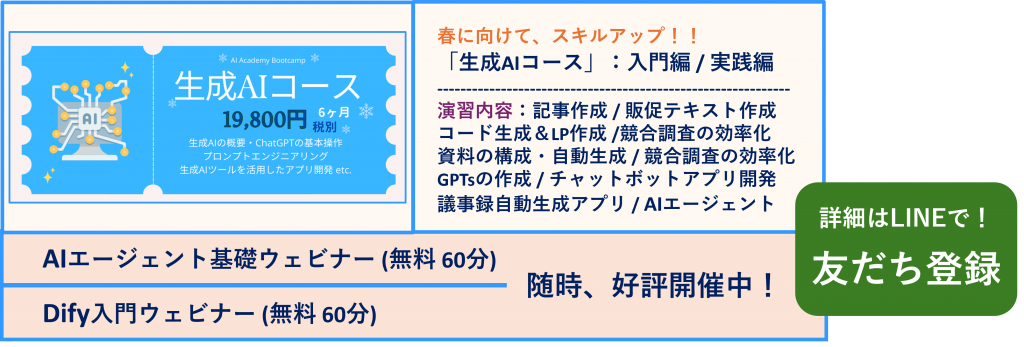

✨生成AIコース 受講お申込み受付中!

生成AIの概要やChatGPTの基礎操作、プロンプトエンジニアリングの基礎から実践まで学べます。演習課題を通じて、ご自身の業務に適したプロンプトやツールを作成し、生成AIを業務に活用できるスキルが身につきます。

受講特典:受講期間中、59種類の充実したAI Academyのオリジナルテキストを使いながら学んでいただけます。 例)「機械学習に必要な数学編」「機械学習アルゴリズムの理論と実装編」「自然言語処理編」「プロンプトエンジニアリング入門編」など

生成AIを使う際の注意点

生成AIを使う際は、次の3点に注意しましょう。

- 出力された情報を鵜呑みにしない

- 著作権を遵守する

- 情報漏洩のリスクを理解する

出力された情報を鵜呑みにしない

生成AIを使うと、短時間で大量の情報を出力できますが、内容が必ずしも正確とは限りません。実在しない法律や統計データをあたかも事実のように示されることもあり、そうした情報を鵜呑みにして使ってしまうと、誤解や業務トラブルにつながる恐れがあります。

そのため、生成AIが出力した内容は、必ず一次情報や信頼できる資料と照らし合わせて確認する習慣をつけましょう。AIの回答を「絶対的な正解」ではなく「一つの参考意見」と捉えることで、AIを安全かつ効果的に活かせます。

著作権を遵守する

AIはインターネット上の膨大な情報を学習しているので、出力結果が既存の作品と酷似することがあります。そのため、AIの出力をそのまま利用すると、意図せず著作権を侵害してしまう可能性があります。

特に、広告やWebサイトなどの業務利用の場合、法的トラブルや損害賠償請求につながることも少なくありません。こうしたリスクを回避するためにも、生成された内容をそのまま使用せず、編集・加筆を行って独自性を高めることを心がけましょう。

また、利用するAIの規約を確認して「商用利用の可否」や「生成物の著作権の扱い」について理解しておくことが大切です。

情報漏洩のリスクを理解する

サービスによっては、AIに入力した情報を外部サーバーに保存し、学習データとして利用することがあります。そのため、会社の機密情報や個人情報などを入力すると、情報漏洩を招き、企業の信用失墜や法的リスクにつながる危険性があります。

こうしたリスクを回避するためにも、社内でAIを活用する際は「入力禁止事項」をガイドラインで明確にし、全社員に周知することが大切です。

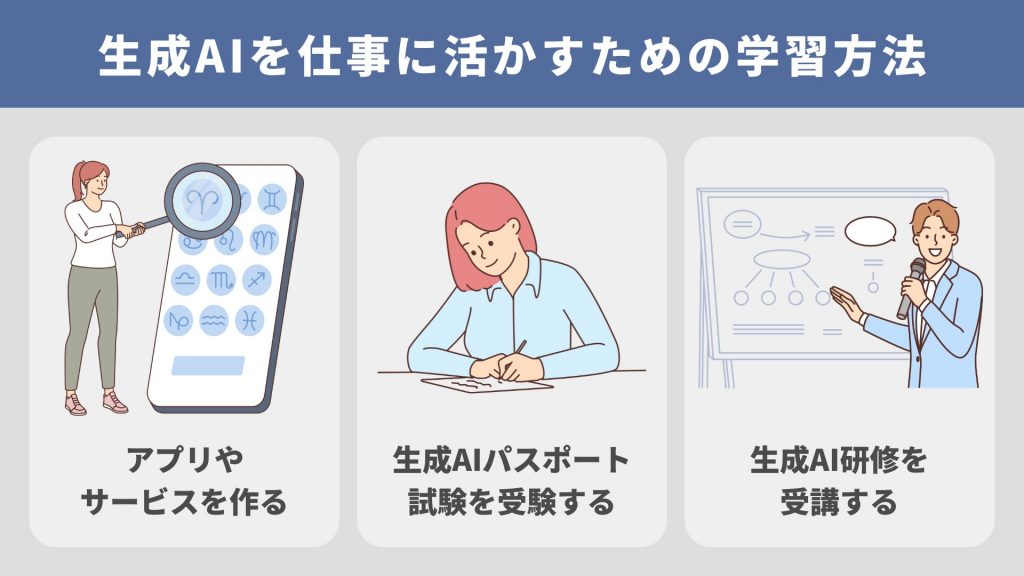

生成AIを仕事に活かすための学習方法

生成AIを仕事で活用したい方は、以下の学習方法を試してみてください。

- アプリやサービスを作る

- 生成AIパスポート試験を受験する

- 生成AI研修を受講する

アプリやサービスを作る

身近な業務を効率化する小規模なツールを作成するだけでも、生成AIの導入効果を実感できます。また、実際にアプリやサービスを開発することで「何ができて何ができないか」を把握し、現場に即した導入提案や運用方法を考える力が身につきます。

そのため、実務に生成AIを取り入れたい場合は、まずチャットボットや自動要約ツールなど、簡単なツールの自作から始めてみましょう。「何から始めればいいかわからない」と悩んでいる方には、AIプログラミング学習サービス「AI Academy」がおすすめです。

Pythonや数学など、AI関連のコンテンツが500以上用意されているため、生成AIの活用に必要な基礎知識を効率よく習得できます。また、LINEボットや物体検出プログラム、英単語アプリなどの開発を通じて実践的なスキルも身につくので、短期間でスキルアップしたい方はぜひ活用してみてください。

生成AIパスポート試験を受験する

生成AIの基礎知識を身につけたい場合は「生成AIパスポート試験」の受験が有効です。この試験では、生成AIの仕組みや使用上の注意点、適切な活用方法などを体系的に学べます。

独学だと知識が偏りがちですが、試験範囲に沿って学ぶことで、生成AIに必要な知識をバランスよく習得することが可能です。また「合格」という明確なゴールがあることで、学習のモチベーション維持にもつながります。

生成AIパスポート試験に興味がある方は、こちらの記事もご覧ください。

関連記事:生成AIパスポート試験の難易度は?他資格との違いや勉強方法も解説

生成AI研修を受講する

生成AI研修では、独学では習得しづらいツールの効果的な活用方法や最新のAI導入事例、リスク管理などを学べます。また、他の受講者との意見交換や演習を通じて、自分にはなかった視点や新たなアイデアを得ることも可能です。

たとえば、アガルートの「生成AIコース」では、生成AIの概要からChatGPTの操作方法、業務での活用法まで段階的に学べるカリキュラムが用意されています。メルマガ文の作成や競合調査の効率化など、業務に直結した演習も充実しており、すぐに実務に活かせます。

さらに、現役エンジニアが24時間以内に質問に回答するサポート体制も整っているので、初めての方でも無理なく学習を続けられるでしょう。生成AI研修の受講を検討している方は、こちらの記事もご覧ください。

関連記事:【2025年版】おすすめの生成AI研修3選|実施するメリットや選び方も解説

まとめ

この記事では、無料で使える生成AIツールや利用時の注意点、学習方法について解説しました。生成AIツールを活用することで、日々の業務を効率化できるだけでなく、提案書や企画書などの質を高めることが可能です。

さらに、著作権侵害や情報漏洩のリスクを正しく理解しておけば、安心して業務に取り入れられます。実際に使ってみることで自分なりの活用法が見つかるので、この記事を参考にしながら気になるツールを試してみてください。

生成AIを業務で取り入れたい方は、実務に直結した学習方法を取り入れるのがおすすめです。たとえば、AIプログラミング学習サービス「AI Academy」では、実際にアプリやプログラムを作りながらAIのスキルを身につけられます。

また、アガルートが実施している講座「生成AIコース」では、実践的な演習や現役エンジニアによる添削を通じて、効率よくAIスキルを習得できます。生成AIを使いこなせる人材の需要は今後さらに高まるので、興味がある方は早めに勉強を始めてみてください。