生成AIの基礎知識を身につけるために、生成AIパスポート試験を受験する方が増えています。しかし「試験の難易度がどれくらいなのかわからない」「合格できる自信がない」と悩んでいる方も多いでしょう。

そこで、この記事では生成AIパスポート試験の難易度について解説します。他資格との違いや勉強方法についても紹介するので、受験を考えている方はぜひ最後までご覧ください。

最短ルートで

生成AIを使いこなしたい方へ

- 生成AIを使ってみたが、思うような

結果が出ない - 生成AIの活用方法がわからない

- AIを使って業務を効率化したい

生成AIコース無料体験してみませんか?

- 無料で120以上の教材を学び放題!

- 理解度を記録して進捗管理できる!

- テキストの重要箇所にハイライトを

残せる!

1分で簡単!無料!

無料体験して特典を受け取る生成AIパスポート試験の難易度

生成AIパスポート試験の難易度は、以下の通りです。

- 合格率は76.78%

- 勉強時間は20時間程度

- 合格ラインは正答率80%程度

合格率は76.78%

生成AIパスポート試験の公式サイトによると、合格率は76.78%です。合格者の年代を見ると、20代から40代の割合がほぼ均等で、幅広い年齢層の人が合格しています。

業界別では、IT業界の合格者が最も多く、全体の半分を占める結果となりました。次いで、情報・サービス業界や製造業、金融業界の受験者も一定数おり、さまざまな業種の人が挑戦していることが分かります。

勉強時間は20時間程度

生成AIパスポート試験の合格には、通常20時間程度の勉強時間が必要とされています。ただし、普段からChatGPTを使いこなしている方やAI・データサイエンス分野のエンジニアであれば、10時間程度の学習でも十分に合格を狙えるでしょう。

また、G検定やデータサイエンティスト検定などのAI関連資格と一部の内容が重複しているため、これらの資格を持っている方は、さらに短時間で合格できる可能性があります。このように、必要な勉強時間はこれまでの経験やスキルによって大きく異なります。

そのため、まずはシラバスで試験範囲を確認し、自分に必要な学習量を見極めることが大切です。

合格ラインは正答率80%程度

生成AIパスポート試験の合格ラインは、正答率80%程度とされています。AIの基礎知識を問う1章から、生成AIの実例を問う5章まで、まんべんなく正答率80%を取る必要があるため、人によっては難易度が高いと感じるかもしれません。

ただし、内容自体は基礎的なものが中心です。正しい方法で勉強を進めれば、これからAIの学習を始める方でも十分に合格を狙えます。また、合格ラインは公式で発表されたものではないため、あくまで目安として考えておきましょう。

他のAI関連資格との難易度比較

生成AIパスポート試験の難易度を他のAI関連資格と比べた場合、次のように位置づけられます。

- ITパスポートよりも易しい

- G検定よりも易しい

- データサイエンティスト検定よりも易しい

- E資格よりも易しい

ITパスポートよりも易しい

ITパスポートは、情報処理技術者試験の一つであり、IT全般の基礎知識を問う試験です。出題範囲はコンピュータシステムから経営戦略まで幅広く、ITに関する総合的な知識が必要とされます。

一方、生成AIパスポート試験は、AIの基本概念や生成AIの活用方法に焦点を当てた試験であり、専門的なIT知識はほとんど必要ありません。また、ITパスポート試験は用語の暗記や計算問題が多く、ある程度の論理的思考力が求められるため、生成AIパスポート試験よりも難易度が高いといわれています。

G検定よりも易しい

G検定は、日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催する試験で、AIの基礎知識や活用事例に関する理解が求められます。合格率は約70%と比較的高めですが、数学や統計学の基礎知識が問われるため、これらに馴染みのない人にとっては難易度が高く感じられるかもしれません。

また、試験対策には50時間程度の学習が必要とされており、これは生成AIパスポート試験の2倍以上に相当します。そのため、まず生成AIの基礎知識を習得したい方は、生成AIパスポート試験から挑戦するとよいでしょう。

G検定の難易度について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

関連記事:G検定の合格ラインは?難易度やおすすめの勉強方法5選を紹介

データサイエンティスト検定よりも易しい

データサイエンティスト検定(DS検定)は、データ分析や機械学習の基礎知識を問う試験です。統計学や数学、プログラミングといった幅広い専門知識が求められるため、受験者の多くは理系大学生やAIを活用する社会人です。

さらに、試験対策には200時間程度の学習が必要とされており、これは生成AIパスポート試験の10倍に相当します。そのため、試験範囲の広さや専門性の高さを考慮すると、DS検定の方が難易度が高いといえます。

データサイエンティスト検定の難易度について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

関連記事:データサイエンティスト検定(DS検定)の難易度は?他資格との違いや勉強方法も解説

E資格よりも易しい

E資格は、日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催する試験で、ディープラーニングの理論や実装に関する高度な知識が問われます。この試験では、線形代数や確率統計といった数学の知識が必須であり、ニューラルネットワークの基礎から深層学習のアルゴリズムまで、幅広い分野を習得しなければなりません。

さらに、受験資格としてJDLA認定プログラムを修了しなければならず、学習負担が大きい試験といえます。 日本ディープラーニング協会のデータによると、E資格の合格率は約70%とされており、数値上の合格率に大きな差はありません。

しかし、E資格の受験者は実務経験の豊富なエンジニアが多く、数学やプログラミングの基礎知識を前提とした内容が出題されるため、初心者にとっては難易度が高い試験といえるでしょう。

生成AIパスポート試験が難しいと感じる人の特徴

生成AIパスポート試験が難しいと感じる人には、以下のような共通点があります。

- パソコン操作やIT用語に慣れていない

- プログラミングの知識がない

- AIツールを使ったことがない

パソコン操作やIT用語に慣れていない

生成AIパスポート試験では、AIの基本的な概念や活用方法を理解するために、最低限のパソコン操作やIT用語の知識が求められます。たとえば「クラウド」や「ランサムウェア」といった基本的なIT用語が試験内で使用されることがあるため、これらに馴染みがないと問題文の理解に苦労するかもしれません。

また、パソコン操作に不慣れな場合、試験勉強でオンライン教材やAIツールを活用すること自体がハードルとなることも考えられます。そのため、事前にIT用語を学び、基本的なパソコン操作に慣れておくのがおすすめです。

プログラミングの知識がない

生成AIパスポート試験では、プログラミングの実装スキルを直接問われることはありません。しかし、AIの仕組みや動作原理を学ぶ際、プログラミングの基本を知っているとスムーズに理解できます。

特に「機械学習」や「プロンプティング技法」といった内容は、プログラミング経験があるとイメージしやすいです。そのため、簡単なコードの読み書きができない方は、試験問題を理解するまでに時間がかかる可能性があります。

AIツールを使ったことがない

生成AIパスポート試験では、AIツールの活用方法について出題されます。そのため、実際にChatGPTやClaudeなどの生成AIを使ったことがない場合、問題の意図をつかみにくいかもしれません。

AIツールは簡単に使えるものが多いため、使ったことがない方は試験勉強の一環として実際に触れてみましょう。 何から始めればよいかわからない場合は、試験でも出題されるChatGPTを使って、簡単な文章や画像を作成してみてください。

生成AIパスポート試験を取得するメリット

生成AIパスポート試験を取得するメリットは、以下の3つです。

- 生成AIの基礎が身につく

- 転職や昇進を有利に進められる

- 独立や副業を成功させる武器になる

生成AIの基礎が身につく

生成AIパスポート試験では、AIの基本的な仕組みや生成AIの活用方法について学べます。さらに、制作物に関する権利や活用に伴うリスク、セキュリティといった実務で不可欠な知識も取得可能です。

この資格は初心者でも挑戦しやすい難易度になっているので、生成AIを学び始めるのに適した試験といえます。

転職や昇進を有利に進められる

現在、多くの企業が生成AIの導入を進めており、AIリテラシーを持つ人材の需要は今後もさらに高まると考えられます。この資格を取得すれば、生成AIに関する基礎知識を証明できるため、履歴書や面接でのアピール材料として活用可能です。

特に、IT業界や製造業では生成AIの活用が急速に進んでおり、関連スキルを身につけることで、キャリアアップのチャンスが広がります。

独立や副業を成功させる武器になる

生成AIの知識は、独立や副業でも大いに役立ちます。たとえば、ChatGPTやClaudeを活用すると、メール作成や動画編集を効率化できます。

また、生成AIを使ったコンテンツ制作やデータ分析サービスなど、新しいビジネスチャンスを見つけることが可能です。さらに、資格を取得することでクライアントや顧客にスキルを証明でき、AI関連のビジネスを展開する際の信頼性向上にもつながります。

生成AIパスポート試験に効率よく合格する方法

生成AIパスポート試験を受験する際は、次の3つの勉強法を取り入れてみましょう。

- 公式テキストを読み込む

- AIクイズアプリを活用する

- 生成AI関連の講座を受講する

公式テキストを読み込む

生成AIパスポート試験の運営元である「生成AI活用普及協会」は、公式テキストを販売しています。このテキストでは、試験範囲に沿って生成AIの使い方や活用事例を学べるため、受験を考えている方にとって必携の教材といえます。

また、製本版だけでなく電子書籍版も用意されており、スマートフォンやタブレットで学習したい方にも便利です。ただし、シラバスの改訂に伴いテキストが更新されているため、購入する際は2025年度実施試験に対応した「生成AIパスポート公式テキスト 第3版」を選ぶよう注意してください。おすすめの書籍は、改訂されたテキストに加え、模擬問題が付いた「改訂版 生成AIパスポート テキスト&問題集」になります。

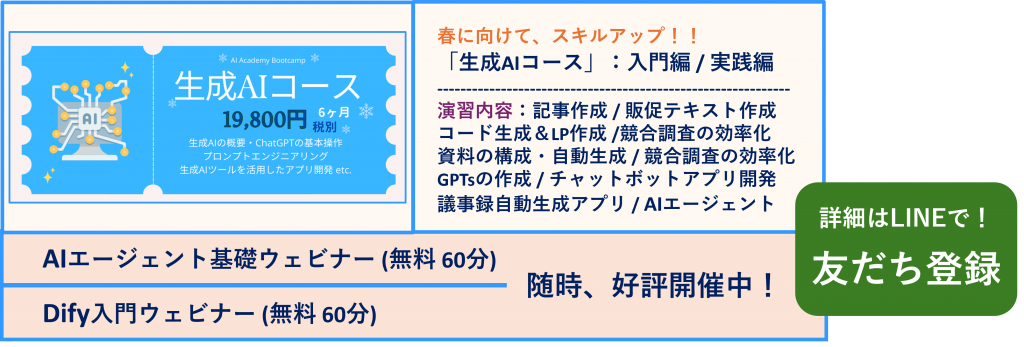

✨生成AIコース 受講お申込み受付中!

生成AIの概要やChatGPTの基礎操作、プロンプトエンジニアリングの基礎から実践まで学べます。演習課題を通じて、ご自身の業務に適したプロンプトやツールを作成し、生成AIを業務に活用できるスキルが身につきます。

受講特典:受講期間中、59種類の充実したAI Academyのオリジナルテキストを使いながら学んでいただけます。 例)「機械学習に必要な数学編」「機械学習アルゴリズムの理論と実装編」「自然言語処理編」「プロンプトエンジニアリング入門編」など

AIクイズアプリを活用する

生成AI活用普及協会のLINE公式アカウントでは「生成AIパスポートAIクイズアプリ」が提供されています。このアプリでは、公式テキストの内容をAIが学習し、◯✕形式のクイズとして出題します。

そのため、試験の出題範囲に沿った学習が可能です。テキスト学習に比べて取り組みやすく、試験対策を効率的に進められるので、受験を検討している方はぜひ活用してみてください。

生成AI関連の講座を受講する

生成AIを扱うスキルを効率よく習得したい場合は、生成AI関連の講座を受講するのがおすすめです。資格取得だけでなく、実際に生成AIを使う練習を積むことで、実務で必要なスキルを身につけられます。

たとえば、アガルートが提供する「生成AIコース」では、生成AIの使い方から指示方法、実務への応用まで体系的に学ぶことが可能です。記事作成や競合調査、FAQボットアプリ開発といった実務に直結する演習が充実しているので、受講後すぐに業務の効率化を図れるでしょう。

また、サービス内メッセージ機能を使って、現役エンジニアに直接質問できる仕組みも整っています。24時間以内に回答が得られるため、独学で挫折する心配もありません。

さらに、パソコンやスマートフォンなど、デバイスを選ばず学習できるため、移動時間やすきま時間を有効活用できます。

まとめ

この記事では、生成AIパスポート試験の難易度や他のAI関連資格との違い、効果的な勉強方法について解説しました。生成AIパスポート試験は、ITパスポートやG検定よりも易しく、20時間程度の学習で合格を目指せます。

また、この資格を取得することで、生成AIの基礎知識が身につき、転職や副業を有利に進めることが可能です。生成AIは今後も急成長していく分野なので、興味がある方はこの記事を参考にしながら学習を進めてみてください。

生成AIのスキルを効率よく習得するには、実務に即した学習が欠かせません。アガルートの「生成AIコース」では、生成AIの使い方から指示方法、業務への応用方法までを体系的に学べます。

特に、記事作成や競合調査、FAQボットアプリ開発などの演習を通じて、実践的なスキルを身につけられるのが特徴です。また、スマートフォンやパソコンで動画を視聴しながら学習できるため、移動時間やすきま時間を活用したい方にも最適です。

今後、生成AIを活用するスキルはますます重要になるので、興味のある方はこの講座を活用して効率的に学んでみてください。