G検定は広範な内容を扱うため、学習時間を確保し、自分に合った勉強方法を実践することが大切です。しかし「どのように勉強を進めればいいかわからない」「合格する自信がない」と悩んでいる方も多いでしょう。

そこで、この記事ではG検定の勉強方法9選を紹介します。学習を始める前に確認すべきポイントや、やりがちなミスについても解説するので、G検定の受験を考えている方は最後までご覧ください。

AI・データサイエンス、

機械学習の実践力を高めたい方へ

- プログラミングを0から学びたい

- データサイエンティスト、データ

アナリストを目指したい - AIエンジニア、大規模言語モデル(LLM)エンジニアを目指したい

AI人材コースを無料体験してみませんか?

- 無料で120以上の教材を学び放題!

- Pythonやデータ分析、機械学習など

AI人材に必須のスキルを無料体験できる! - データ分析、AI開発の一連の流れを体験、実務につながる基礎スキルを習得!

1分で簡単!無料!

無料体験して特典を受け取るG検定の勉強を始める前に確認すること

G検定の勉強を始める前に、次の3点をチェックしておきましょう。

- 資格取得の目的は明確か

- 学習時間を確保できるか

- 難易度を理解しているか

資格取得の目的は明確か

学習のモチベーションを維持するためには「AIに関する資格が欲しい」という漠然とした理由だけではなく、具体的な目標を設定することが重要です。「AIプロジェクトのマネジメントスキルを身につけたい」「AIを活用した新規事業の立案に役立てたい」といった目標を設定することで、学習の優先順位をつけやすくなります。

たとえば、エンジニアとしてAI技術を深く理解したい場合、機械学習やディープラーニングの基礎を学ぶことが効果的です。一方、経営者としてAIの知識を活用したい場合は、AIの倫理や活用事例、データ活用の手法に焦点を当てる必要があります。

学習の目的がまだ定まっていない場合は、キャリアプランを見直して、自分が目指すべき方向を明確にしましょう。

学習時間を確保できるか

「G検定特設サイト」によると、受験者が学習に要した時間で最も多かったのは「30〜50時間」(39.0%)でした。しかし、アンケートに答えた多くの受験者は、すでに研究開発や情報システムといった理系分野で働いている方々です。

これを踏まえると、AIの知識がゼロの状態から学習を始める場合は、学習時間がさらに長くなることが考えられます。さらに、G検定ではAIに関する専門用語や数学的な概念が多いので、基礎知識がないと理解が難しく、挫折しやすくなります。

そのため、忙しい日常生活の中で学習時間を確保できるかを検討し、無理のないスケジュールを立てることが大切です。

難易度を理解しているか

G検定ではAIの歴史や活用事例、法律・倫理など、多岐にわたる分野が問われます。合格率は70%前後と比較的高い試験ですが、出題範囲が広く、専門的な知識が求められるため、十分な準備をしないと合格は難しいです。

さらに、G検定にはAIの実務経験がないと理解しづらい内容が含まれています。たとえば、ニューラルネットワークの仕組みや勾配降下法といった概念は、数学的な原理を理解していないと解答できません。

そのため、試験範囲をよく理解し、どの程度の準備が必要かを事前に把握しておくことが大切です。G検定の合格ラインや難易度について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

関連記事:G検定の合格ラインは?難易度やおすすめの勉強方法5選を紹介

【基礎編】G検定の勉強方法3選

G検定の勉強を始めたい方は、まず次の勉強方法を実践してみてください。

- 公式サイトで試験概要を確認する

- 合格体験談をもとに学習計画を立てる

- YouTubeで全体像を掴む

公式サイトで試験概要を確認する

G検定では多岐にわたる分野が出題されるため、学習の優先順位をつけるには、事前に試験概要を把握することが重要です。受験を考えたら、まず「G検定公式サイト」でシラバスを確認しましょう。

これにより、試験範囲を把握し、効率的な学習計画を立てられます。さらに、試験日程や受験申し込み方法も記載されているため、受験スケジュールの計画立案にも役立ちます。

また「G検定特設サイト」には合格者が使用した教材や過去の受験者へのアンケート結果が掲載されており、学習の進め方の参考になるので、ぜひチェックしておきましょう。

合格体験談をもとに学習計画を立てる

G検定に合格した方々の体験談は、効果的な学習方法を知るための貴重な情報源となります。特に、どの教材を使ったのか、どのように学習時間を確保したのか、つまずきやすいポイントなどの内容はこれから受験する人にとって非常に参考になるでしょう。

日本ディープラーニング協会の公式サイトには、G検定合格者の体験談をまとめたページ「G検定 [DX人材育成事例]」があります。このページでは、業界や職種、年齢層が異なるさまざまな合格者の体験談が掲載されています。

育休中にリスキリングとしてG検定を取得した方や、AI事業部への参画を目指して取得した方の話が紹介されているので、自分と似た背景を持つ方の体験談を見つけて参考にしてみましょう。

YouTubeで全体像を掴む

YouTubeには、G検定の解説動画が多く投稿されており、試験対策に役立ちます。特に、ディープラーニングの仕組みや専門用語については、視覚的にわかりやすく説明されているため、初心者でも理解しやすいです。

さらに、試験対策のポイントをまとめた動画もあり、試験の全体像を把握するのに効果的です。YouTubeはスマートフォンで手軽に視聴できるため、通勤・通学中に音声を聞いてインプットしたり、昼休みにポイントを復習したりと、学習時間を柔軟に確保できます。

多くの動画が無料で視聴できるので、受験を考えている方はどのような動画があるのかをチェックしてみてください。

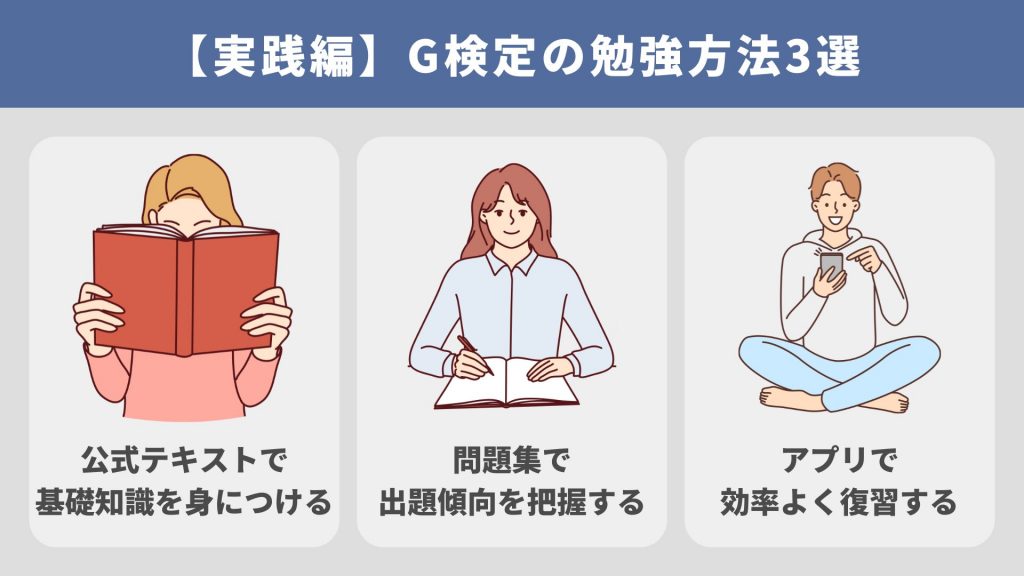

【実践編】G検定の勉強方法3選

基礎知識を身につけたら、実践的な勉強方法を取り入れましょう。

- 公式テキストで基礎知識を身につける

- 問題集で出題傾向を把握する

- アプリで効率よく復習する

公式テキストで基礎知識を身につける

日本ディープラーニング協会が出版する「G検定公式テキスト」は、試験範囲を網羅しており、AIやディープラーニングの基礎知識を体系的に学ぶのに最適です。さらに、製造業・医療業界・モビリティ領域など、さまざまな分野のディープラーニング応用事例が紹介されています。

これらの活用事例は、試験対策に役立つだけでなく、実務でAIを活用する際にも有用です。

問題集で出題傾向を把握する

公式テキストで基礎知識を身につけたら、次は問題集を活用して出題傾向を把握しましょう。G検定の問題集には予想問題や模擬問題が収録されており、実際の試験に近い問題形式で練習できます。

問題を解く際は「なぜこの答えになるのか」を意識しましょう。G検定は暗記だけではなく、知識を活用して解答する問題が多いため、用語の意味や仕組みを理解し、応用問題に対応できるようにする必要があります。

また、G検定は120分の試験時間で160問程度を解かなければならず、1問あたり約45秒しかかけられません。そのため、問題を繰り返し解き、解答のコツや時間配分を理解することが大切です。

問題集の購入を検討している方は、こちらの記事もご覧ください。

関連記事:G検定のおすすめ問題集3選!選ぶポイントや効率よく合格する方法も解説

アプリで効率よく復習する

すきま時間を活用して効率的に復習したい方は、G検定向けの学習アプリを使いましょう。スマートフォンで手軽に学習できるため、通勤・通学中や休憩時間など、短時間でも学習を進められます。

アプリには、頻出の用語をクイズ形式で学べるものや、フラッシュカード形式で短時間で復習できるものなど、さまざまな種類があります。さらに、アプリによっては学習進捗管理機能が搭載されており、自分の進捗を確認しながらモチベーションを保つのに有効です。

有料アプリでも500〜1,000円程度で購入できるため、まとまった勉強時間を確保できない方は積極的に活用してみましょう。

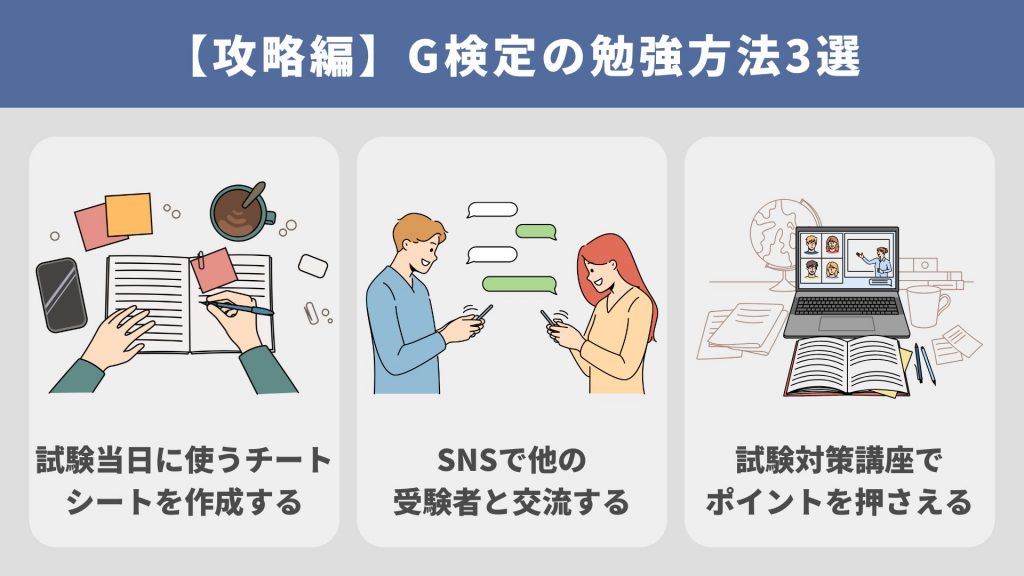

【攻略編】G検定の勉強方法3選

試験本番で高得点を取るために、以下の勉強方法も実践してみてください。

- 試験当日に使うチートシートを作成する

- SNSで他の受験者と交流する

- 試験対策講座でポイントを押さえる

試験当日に使うチートシートを作成する

チートシートとは、重要な概念やキーワードなどを1枚にまとめた自作の参考資料のことです。G検定は自宅で受験できるオンライン試験であり、一部の受験者は試験中にチートシートを活用しています。

ただし、日本ディープラーニング協会はチートシートの使用を公式に認めているわけではありません。また、試験時間は1問あたり約45秒であるため、チートシートを見て解答を探すのは難しいという問題があります。

そのため、試験直前の復習用として活用するのがおすすめです。問題集で何度も間違えた箇所や、つい忘れがちな専門用語をまとめておくと、試験前に効率よく復習し、正答率を上げられます。

SNSで他の受験者と交流する

SNSで他の受験者と交流することは、モチベーション維持や情報収集に役立ちます。X(旧Twitter)やInstagramには、G検定の合格を目指して勉強している人が数多くいます。

そのような人たちの発信を見ることで、効果的な学習方法やおすすめの参考書などの情報を得られるでしょう。さらに、同じ目標を持つ仲間と交流することで、孤独感を解消し、学習のモチベーションを高められます。

また、お互いの進捗状況を共有したり、疑問点を質問し合ったりすることも効果的です。

試験対策講座でポイントを押さえる

独学で合格できるか不安に感じている場合は、G検定の試験対策講座を活用してみましょう。専門知識を持った講師が試験のポイントを押さえた解説を行ってくれるため、効率的に学習を進められます。

たとえば、アガルートの「G検定対策講座」では、初心者がつまずかないように、現役のAIエンジニアが基礎から丁寧に解説しています。多くの他社講座が理系出身者向けであるのに対し、この講座は初歩的な数学の知識から学べるため、文系出身者でも挫折する心配はありません。

また、試験範囲を9.5時間で網羅するカリキュラムが用意されており、忙しい社会人や学生でも合格を目指せるようになっています。さらに、この動画講座はパソコンやスマートフォンなど、さまざまなデバイスで受講できるため、時間や場所に縛られることなく学習を進めることが可能です。

講師や有資格者に直接質問できるサービス「KIKERUKUN」も搭載されているので、合格率を上げたい方はぜひ活用してみてください。

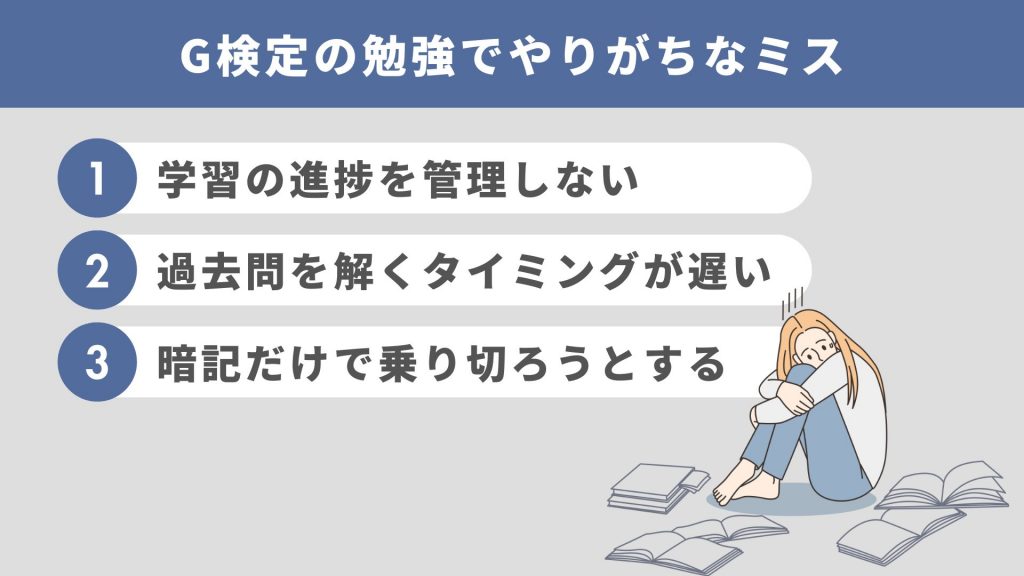

G検定の勉強でやりがちなミス

G検定の勉強を進める際は、次のようなミスに注意しましょう。

- 学習の進捗を管理しない

- 過去問を解くタイミングが遅い

- 暗記だけで乗り切ろうとする

学習の進捗を管理しない

G検定は試験範囲が広いため、学習計画を立てずに勉強を進めると、試験直前になっても十分な対策ができていない状態になりがちです。特に、仕事や学業と両立しながら勉強している場合、学習ペースが乱れ、試験日が迫ると焦ってしまうことがあります。

このような状況を避けるためには、事前に試験日までの学習スケジュールを立て、進捗を管理することが重要です。たとえば「1週間で公式テキストを〇章まで読む」「2週間目から問題集を解き始める」といった具体的な目標を設定し、日々の学習状況を振り返る習慣をつけることが効果的です。

過去問を解くタイミングが遅い

G検定は120分の試験時間で160問を解かなければならないので、1問あたりにかけられる時間は約45秒しかありません。そのため、問題を読むスピードや解答のリズムを身につけておかないと、時間内に解答を終わらせるのが難しくなります。

試験直前になって慌てることがないよう、学習の中盤から過去問演習を取り入れるのがおすすめです。まずは解説を確認しながらじっくり解くことから始め、出題の意図やポイントを理解しましょう。

その後、時間を測りながら解く練習を行い、試験本番と同じペースで解答する感覚を養うことが大切です。

暗記だけで乗り切ろうとする

G検定はAIの基本的な概念や仕組みを理解しているかを問う試験であり、単なる用語の暗記では対応できません。特に、ディープラーニングの仕組みやAIの実装における倫理的問題などは、深く理解する必要があります。

そのため、知識を暗記するのではなく「なぜそうなるのか?」を意識しながら学習を進めることが重要です。AIの基礎知識がない場合は、YouTubeで解説動画を視聴したり、図や写真が多いテキストを使ったりして、視覚的に仕組みを理解してみてください。

まとめ

この記事では、G検定の勉強方法9選や学習前に確認すべきポイント、やりがちなミスについて解説しました。学習を始める前に、資格取得の目的を明確にすることで、学習の進め方や優先順位が整理できます。

また、YouTubeやアプリを活用することで、試験の出題傾向やポイントを効率よく把握できます。G検定に合格するためには計画的な学習が欠かせないため、この記事を活用しながら効率よく学習を進めてみてください。

G検定対策に不安を感じている場合は、試験対策講座を活用するのがおすすめです。アガルートの「G検定対策講座」では、試験範囲を9.5時間で網羅できるカリキュラムが用意されているため、仕事や学業が忙しい方でも着実に知識を身につけられます。

さらに、パソコンやスマートフォンなどさまざまなデバイスで学習を進められるため、移動時間や休憩時間を有効活用できます。合格すると全額返金される特典も用意されているので、G検定の受験を考えている方はぜひ利用してみてください。

- 30時間以上の動画講座が見放題!

- 追加購入不要!

これだけで学習できるカリキュラム - (質問制度や添削プラン等)

充実したサポート体制!

1分で簡単!無料!