この記事は約6分で読めます。

この記事でわかること

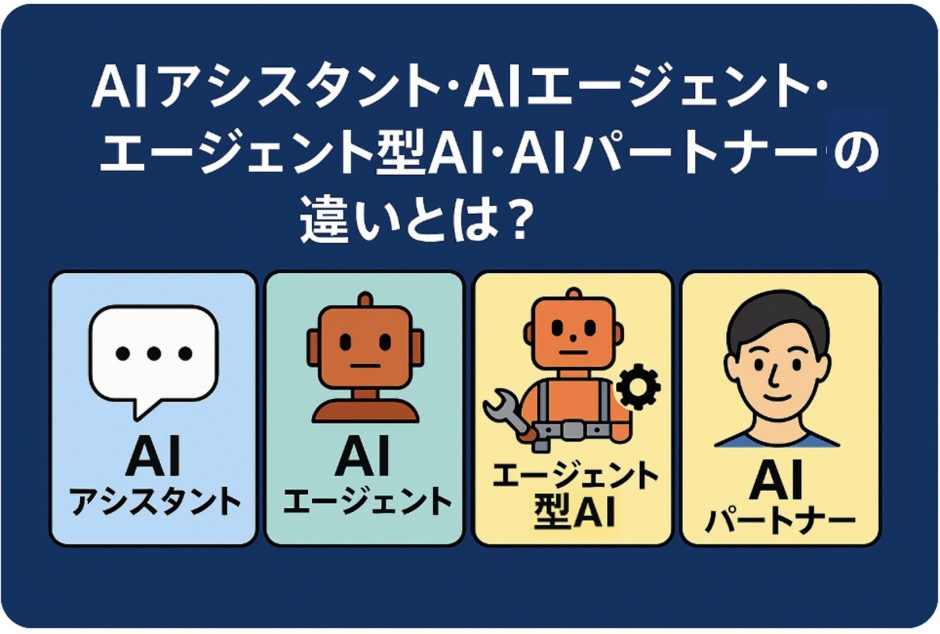

・「AIアシスタント」「AIエージェント」「エージェント型AI」「AIパートナー」の違いと定義

・各タイプのAIが活躍する具体的なビジネスシーン

・自分の目的や業務に合ったAIの選び方と導入の考え方

AIの進化に伴い、「AIアシスタント」「AIエージェント」「エージェント型AI」「AIパートナー」といった用語を耳にする機会が増えています。一見似ているこれらの言葉ですが、それぞれが果たす役割や立ち位置には明確な違いがあります。本記事では各用語の定義と活用シーンを整理し、どのタイプのAIを選ぶべきかを解説します。今後の学びや仕事で役立つ視点を提供しますので、ぜひ最後までご覧ください。

※本稿では、『AIエージェント』を「短期・個別タスクを自律実行するAI」、

『エージェント型AI』を「長期目標を持ち、自己最適化を図る高度な自律型AI」として呼び分けています。

最短ルートで

生成AIを使いこなしたい方へ

- 生成AIを使ってみたが、思うような

結果が出ない - 生成AIの活用方法がわからない

- AIを使って業務を効率化したい

生成AIコース無料体験してみませんか?

- 無料で120以上の教材を学び放題!

- 理解度を記録して進捗管理できる!

- テキストの重要箇所にハイライトを

残せる!

1分で簡単!無料!

無料体験して特典を受け取るAIアシスタントとは

AIアシスタントは、人間の指示に従って作業や提案を行う「補助役」としてのAIです。主にコード補完、文書生成、誤字修正など、定型的なタスクをスピーディにサポートすることが得意です。

このタイプのAIは、人が主導権を持ち、必要なときに呼び出して使うスタイルが基本です。代表的なツールには、GitHub Copilot、Grammarly、通常利用のChatGPTなどがあり、いずれも入力に対して即座に応答・提案を返してくれる点が共通しています。

AIエージェントとは

AIエージェントは、目的を理解し、自ら判断してタスクを実行する「自走型AI」です。人間が詳細な手順を逐一伝える必要はなく、目標や意図を伝えるだけで、AIがタスクを分解・計画し、順次進めていくことが可能になります。

この領域では、AutoGPTやAgentOps、Rabbit R1などのツールが登場しており、AIが複数のタスクを連携させて進行できることが特徴です。一部では、人間の関与を大きく削減しつつタスクを自律実行する例も見られ、「働くAI」の可能性が注目されています。

エージェント型AIとは

組織の目標を理解し、タスクを自律的に分解・計画・実行する次世代AIです。記憶機能やフィードバックループを備え、状況をセンシングしながら継続的に学習します。複数のツール連携やガードレール(安全性制御)を通じて、複雑な業務フローを自走的にこなします。

今後は、長期的なプロジェクト管理や戦略的意思決定への応用に向けた研究・試験導入が進むとみられています。

※“エージェント型AI”の説明には、Gartner Japan プレスリリース(2025年5月)の内容も参考にしています。

参考:Gartner、AIエージェントとエージェント型AIに関する見解を発表

AIパートナーとは

AIパートナーは、人間と対話を通じて一緒に思考し、創造や意思決定を支援する「共創型AI」です。アシスタントのように単なる補助にとどまらず、ユーザーの価値観や感情にも寄り添いながら、深い対話を通じて方向性や選択肢を提案してくれます。

このようなAIは、教育・ライティング・企画立案・研究など、曖昧さや多様性が求められる場面に強みを発揮します。ChatGPTの深い対話活用やAnthropic Claude、Perplexityなどがこのタイプに分類されます。

代表的なツールで見る AIアシスタント/AIエージェント/エージェント型AI / AIパートナー 比較表

| 分類 | 定義・役割 | 主な特徴 | 主導性 | 代表ツール例 |

|---|---|---|---|---|

| AIアシスタント | 人間の指示に応じて作業や提案を行う「補助役」 | 入力に応じて応答・補完・提案を行う。最終判断やタスク遂行は人が行う | 人間主導 | GitHub Copilot、Grammarly、ChatGPT(通常利用) |

| AIエージェント | 自律的に目的を理解し、タスクを分解・実行する「自走型AI」 | 指示を元に複数のタスクを分解・実行。人間の関与が少なくても動作できる | AI主体+人 | AgentGPT、AgentOps、Rabbit R1 |

| エージェント型AI | 組織の目標を理解し、自律的に計画・判断・行動を行う「目標指向型エージェント」 | 記憶・計画・センシング・ツール連携・ガードレールを備え、複雑な業務フローを自走的にこなす | AI高度自立型 | LangChain Agents、AutoGPT Enterprise |

| AIパートナー | 人と対話・協働しながら創造や意思決定を支援する「共創型AI」 | 感情や価値観に寄り添い、深い対話を通じて思考や選択肢を広げる | 協働的 | ChatGPT(深い対話利用)、Anthropic Claude、Perplexity |

日本ではまだなじみの薄いツールも紹介しました。

Grammarly(グラマリー)

Grammarlyは、英語文章の文法チェックや表現改善をAIが支援し、ライティングの品質向上に特化した「AIアシスタント」の代表的なツールです。

※英語でのメールやレポート作成に使われることが多く、海外で広く普及しています。

AgentOps(エージェントオプス)

AgentOpsは、複数のAIエージェントを一括管理・実行できるプラットフォーム。

AutoGPTやLangChainといったエージェント系AIの運用を支援します。

※開発者やAI研究者向けのツールで、日本語対応はまだ限定的です。

Rabbit r1(ラビット アールワン)

Rabbit r1は、2024年に登場したポータブルAI端末で、音声や画面操作を通じてユーザーに代わって予約や検索などを自律的に行うAIエージェントデバイスです。

※スマートスピーカーの進化版のような存在で、日本ではまだ未発売です(2025年5月現在)。

LangChain Agents

LangChain Agentsは、自然言語で定義した目標に応じて複数のAIモデルや外部ツールを自動で連携するフレームワークです。海外では多くのスタートアップがプロトタイピングから本番導入まで活用しており、日本でもオープンソースの開発者コミュニティ(GitHub DiscussionsやDiscordチャンネルなど)を中心に導入事例が共有されています。

AutoGPT Enterprise

AutoGPT Enterpriseは、メモリ管理・アクセス制御・運用ダッシュボードを備えた自律型AIプラットフォームです。海外の大手金融・製造業では試験導入が進んでいますが、日本における採用事例は公表されているものが非常に限られており、主要ベンダーやコンサルティングファームにおける検証導入レベルにとどまっています。

AIアシスタント・エージェント・パートナーに関する よくある質問

Q1. 「AIアシスタント」と「AIエージェント」は何が違うのですか?

A. アシスタントは人間が主導し、指示に応じて動く補助的なAIです。一方、エージェントは目的を理解して自律的に動けるAIで、作業の分解や実行を自ら行う点が大きな違いです。

Q2. 「エージェント型AI」と「AIエージェント」は同じ意味ですか?

A. 一般的には次のように区別されることが多い一方、業界内で用語が混在する場合もあります。

AIエージェントは短期・個別のタスクを自律的に実行する設計のAIで、比較的軽量かつ限定的な自走が想定されます。一方、エージェント型AIは、記憶やフィードバックループ、ツール連携などを備え、長期的・戦略的に判断・行動できる高度な自律型AIです。

Q3. 「AIパートナー」とは何ですか?

A. AIパートナーは、単なる作業支援を超え、人間との対話を通じて思考や意思決定を支援する“共創型AI”です。価値観や感情に寄り添うように設計されており、教育・企画・研究など、曖昧さを含むタスクで強みを発揮します。ただし、現時点では「AIパートナー」は構想・ビジョン的な意味合いが強く、すべての技術が実装されているわけではありません。

Q4. 実際のビジネスではどれを選ぶべきですか?

A. 目安として下記を推奨しますが、実務では複数タイプを組み合わせるケースも増えています。

定型業務の効率化にはAIアシスタント、複数タスクの自動化にはAIエージェント、創造的思考や共創にはAIパートナーやエージェント型AIが向いています。

Q5. 一般ユーザーでもエージェント型AIは使えますか?

A. 高度なエージェント型AIはまだ企業PoCが中心ですが、Copilot(Microsoft)やChatGPTのカスタムGPTsなど、一般ユーザーが使える“ミニエージェント”も登場し始めています。今後はノーコード化などを通じて、より広く普及していくと期待されています。

まとめ

AIは一つの形にとどまらず、ユーザーとの関係性や目的に応じて多様な形に進化しています。単なるアシスタントとしての利用から、エージェントによる自律行動、そしてパートナーとしての協働へと広がっている今、私たちに求められるのは「どのAIを、どんな場面でどう活用するか」という選択力です。

ツールの違いを理解し、AIとの適切な距離感と関係性を築くことが、これからの学びや働き方における大きな武器となるでしょう。

生成AIを業務で取り入れたい方は、実務に直結した学習方法を取り入れるのがおすすめです。たとえば、AIプログラミング学習サービス「AI Academy」では、実際にアプリやプログラムを作りながらAIのスキルを身につけられます。

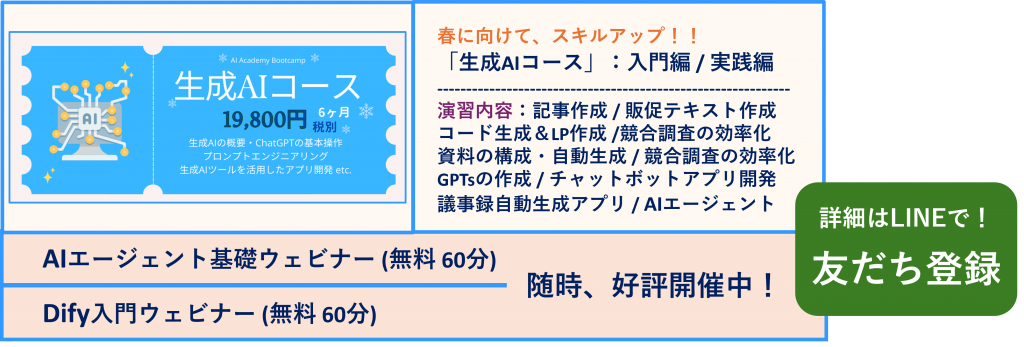

また、アガルートが実施している講座「生成AIコース」では、実践的な演習や現役エンジニアによる添削を通じて、効率よくAIスキルを習得できます。生成AIを使いこなせる人材の需要は今後さらに高まるので、興味がある方は早めに勉強を始めてみてください。

✨生成AIコース 受講お申込み受付中!

生成AIの概要やChatGPTの基礎操作、プロンプトエンジニアリングの基礎から実践まで学べます。演習課題を通じて、ご自身の業務に適したプロンプトやツールを作成し、生成AIを業務に活用できるスキルが身につきます。

受講特典:受講期間中、59種類の充実したAI Academyのオリジナルテキストを使いながら学んでいただけます。 例)「機械学習に必要な数学編」「機械学習アルゴリズムの理論と実装編」「自然言語処理編」「プロンプトエンジニアリング入門編」など。

関連記事:【2025年版】おすすめの生成AI研修3選|実施するメリットや選び方も解説

関連記事:【目的別】無料で使える生成AIツール12選!注意点や学習方法も解説!